— Александр Алексеевич, недавно вы отметили день рождения. Лучшие подарки человек зачастую делает себе сам. А для писателя, наверное, сложно придумать что-то приятнее, чем новая книга. И вот вы как раз закончили работу над очередным романом…

— Цельная версия «Копья Пересвета» уже готова, но её надо доправить. Пытаюсь сейчас что-то улучшить, сократить. Этот роман — финальный в моей работе. Хочу, чтобы он вписался в ряд ранее созданных произведений. И полностью завершил сагу «Русский крест». Больше к этим героям возвращаться не буду.

Хотя я уже говорил, что предыдущей работой — «Книгой живых» (16+) — закончил общение с персонажами. Но произошел важный поворот в судьбе нашей страны — началась СВО. Возникли абсолютно новые процессы в народе, в армии, в среде правящей элиты. Пришлось замахнуться на следующий роман. Мои герои действуют уже в других обстоятельствах. «Копьё Пересвета» осталось только наточить, отполировать и направить в сознание читателей — чтобы они его прочитали и оценили.

«Путешествие во времени и пространстве»

— Вы ковали свое «копьё» не только за писательским столом, но и путешествуя по стране. У вас есть даже такое понятие, как «великая дуга русской истории», сочетающее и пространственный, и временной пласты. Расскажите об этом.

— Великая дуга русской истории — путешествие во времени и пространстве. Что касается пространства, это проход по каналам, рекам, озёрам, водохранилищам России. Путь, который начинается в Санкт-Петербурге и заканчивается в Ростове-на-Дону. Благодаря нашим предкам, которые его проторили, можно сейчас увидеть нашу необъятную страну от севера до самого юга. А исторической дуга является потому, что во всех этих местах происходили важные события. Санкт-Петербург и Пётр I — понятно без комментариев. Или Валаам, где зародилась и теплилась некоторое время наша религиозная жизнь. Движешься дальше — тут был Иван Сусанин, там Кузьма Минин собирал ополчение, а здесь происходила Сталинградская битва…

За один раз проделать такое путешествие я не смог. Да это, наверное, и не нужно было. Разбил его на три сезона — на три круиза на теплоходах. Маршрут последнего был из Ростова-на-Дону до Казани. Мы увидели массу интересного, и всё это я попытаюсь добавить во время правки в роман.

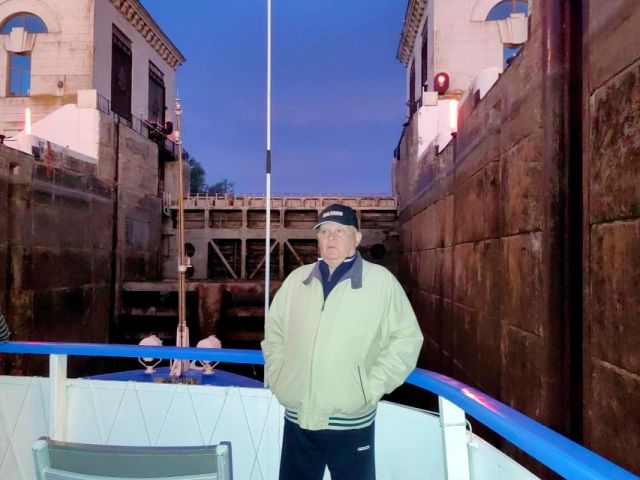

Впечатлил проход по Волго-Донскому каналу. Кстати, он был построен ровно 72 года назад и запущен в год моего рождения — в 1952-м.

Из Дона мы вошли в Цимлянское водохранилище. Прошли по нему. До Волгограда миновали 13 шлюзов. Сначала поднимались на высоту 90 метров. А потом к Волге опускались на 40. Из шлюза в шлюз. И все это качается могучими насосами, которые за две секунды подают железнодорожную цистерну воды. Это нечто грандиозное, фантастическое.

Ко мне пришло понимание того, что без описания канала роман будет неполным. Предварительно я рассказывал об известных деятелях, например о патриархе-реформаторе Никоне или о Максиме Горьком. На самом же деле герои — простые люди, которые на собственных плечах всю нашу историю вынесли. Своими усилиями они воплощали замыслы других и помогли России стать великой страной.

Десять лет лагерей за прокисшее молоко

— Получилось найти там какие-то яркие истории?

— Мы были в музее строительства Волго-Донского канала. И я узнал там о людях, которые его возводили. Нужно понимать, что создавался объект рабским трудом. В качестве примера приведу одну женщину. Она собирала в деревне молоко, и почему-то оно в бидоне прокисло. Не успела довезти его в город на предприятие. И вот за такой проступок ей дали десять лет лагерей. Направили на строительство канала. Там ударным трудом она сократила годы заключения до трёх с половиной. То есть давала более двух норм за раз, чтобы выйти из заключения.

Или молоденькая актриса, которая взяла платье со спектакля. Она в нём играла и не сдала в театральный гардероб, как положено, а пошла «играть в любовь», встречаться с милым. Видимо, от бедности. Или, может, просто спешила. А гардеробщица, недолго думая, написала донос, что девушка платье украла. Ей тоже дали десятку. Так что большая часть строителей, которые были представлены в музее, вот такие «бытовики». Три колоска с поля унёс — и всё. И таких людей были сотни тысяч.

— Тут у вас как у писателя сложная задача — соблюсти баланс между тем полюсом, в который впадают тотальные критики советского режима, говоря, что это была тюрьма для всех, и теми, кто ностальгирует и хочет в те времена вернуться. Насколько это возможно?

— Баланс легко соблюдать, когда ты сидишь в 2024 году на палубе теплохода «Иван Бунин». Судно идёт по каналу, построенному пленниками и зеками. А ты можешь судить об истории с позиций нынешнего дня и ставить оценки в соответствии с существующими сейчас представлениями. А в то время была другая шкала и свои подходы ко всему. Поэтому судить о людях из прошлых эпох, мне кажется, достаточно проблематично и опрометчиво. Были другие времена, другие нравы.

— Что ещё в этом путешествии вас заинтересовало или удивило?

— Теплоход удивил. Я раньше ходил на достаточно древних, купленных ещё в советское время. Построенных на верфях братских стран: в Чехии или ГДР. А это судно выглядело вполне прилично, хотя лет ему не меньше. И кормили неплохо.

Ещё удивило благоустройство городов: и маленьких, и больших. Появились пешеходные зоны, где выложена плитка, установлены скамеечки. Государство выделило деньги на создание более-менее красивых уголков, где человек может посидеть и отдохнуть.

Хотя нередко, если вы сойдёте с главной улицы, может предстать совсем другая картина. Как у нас было в Саратове: отклонившись от туристического маршрута, где всё красиво, мы обнаружили полуразрушенные здания совсем рядом с центром. Видимо, строительная мафия ещё не успела захватить там определённые позиции и начать бурный процесс сноса таких объектов, чтобы возвести на их месте огромные человейники.

Встречаются и вообще поразительные вещи. Есть, например, рабочий посёлок Пятиморск, столица Волго-Донского канала. Там в парке на площади примерно в квадратный километр в эклектическом экстазе собрано всё, что только может придумать воображение. И смешано в невообразимый исторический калейдоскоп.

Выходишь на берег — видишь старинные пушки. Поворачиваешь — сзади причального домика почему-то стоит громадный памятник Ломоносову. Дальше идёшь по аллее, где бабушки торгуют селёдкой и еще чем-то, — и тут начинается. Бюст Сергея Королёва. Памятники Дмитрию Донскому и Александру Невскому. Поворачиваешь — тут уже ряд героев 1812 года. Идешь дальше — попадаешь в окружение обнажённых влюблённых в античном стиле. Потом торчит голова Примакова. С другой стороны — Горбачёв и Шеварнадзе. Не говоря уже о памятниках разного рода коммунистическим вождям. В общем, есть те, кто собрал Союз, и те, кто развалил. Имеется даже аллея героев детских сказок. Просто фантастика.

Ну а во всех других местах меня удивило огромное количество памятников Владимиру Ильичу. Стоят и здравствуют буквально во всех городах, которые мы посетили.

С этим у меня связаны свои ассоциации. В «Копье Пересвета» есть большая глава об Ульяновске и Владимире Ленине: кем он был, что из себя представлял. Сейчас уже можно говорить о нём как об исторической фигуре — беспристрастно и спокойно.

«Живём по ленинским принципам»

— К каким выводам вы при этом пришли?

— У меня в романе два героя — Дубравин и Миров. И вот две их точки зрения выражают моё видение нынешней ситуации.

Первая заключается в том, что страна, пройдя три круга революционной борьбы и исторических событий, вернулась к исходному положению, которое было во времена царской России. То есть держится на трех китах: самодержавии, православии и бюрократии — вместо прежней народности.

А вот Миров приходит к другому выводу: сделав столетний круг, мы вновь пришли в советское состояние. Нынешняя Россия скроена по ленинским принципам. Правят нами такие же коммунисты, пусть они и по-другому называются. Имеем точный слепок с Германской Демократической Республики, где пять партий в парламенте, но на самом деле ведущую роль играет одна, а остальные являются статистами.

Мы также вернулись к НЭПу, который существует у нас в течение 30 лет и позволил поднять экономику, сделать страну более комфортной для жизни. Но сегодня происходит то же самое, что и в те годы, когда экономические послабления потихонечку сворачивались. Насколько этот процесс будет значим и не перейдём ли мы к военной экономике — вот вопросы, которые мучают моего героя.

Наверное, в обеих позициях есть доля правды, потому что в современном состоянии Россия получила какую-то часть наследства от царской эпохи, а какую-то — наверное, большую — все-таки от ленинской. Это, кстати, к дискуссии о том, сносить ли памятники Ильичу, которая периодически возникает у нас в интеллигентской среде.

— Вы как отвечаете на этот вопрос?

— Ни в коем случае! Потому что памятники Ленину сегодня абсолютно соответствуют своему назначению. Он — основатель нашего государства, в основу которого положены его идеи: вся эта республиканская федерализация и экономические представления.

«Мы полны идеологических штампов

— А почему вы вообще решили пройти эту дугу по реке? Можно же было сесть в машину или проехать все те же отрезки на поезде.

— Это продолжение романа «Крымский мост» (16+). А в нём главный герой движется по европейской дуге: выходит на теплоходе из Санкт-Петербурга и следует вдоль побережья Европы, попадая во Францию, в Швецию, в Англию… Посещает масонские храмы и замки тамплиеров. В конце концов, достигает Португалии. То есть он идёт по европейской истории.

А здесь другая мысль — что Россия тоже целый континент, огромная цивилизация, у которой есть своя культура, своя история, свои герои, религии… О которых мы в общем-то толком ничего не знаем. Поэтому писательский замысел разворачивается в обратную сторону. Раньше герой шел на запад. И страна двигалась в том же направлении. А теперь всё переменилось — и он тоже идёт на восток.

А когда ты движешься по воде, мир словно вращается вокруг тебя. Каждый день сходишь на берег в новом месте — и тебе рассказывают какую-то историю. Мы же не знаем прошлого своей страны. Потому что история у нас всегда соответствовала представлениям власть имущих. И рассказывали её так, как им казалось необходимым.

Причём очень сильно обострилась эта проблема с 1917 года, когда была написана другая история России, в которой сначала оплёвывалось происходившее до революции и восхвалялось то, что было при советской власти. А в 1991 году всё перевернулось: хаять начали СССР, а предыдущая царская эпоха превозносилась. В такой парадигме мы и существуем. Реальных фактов толком не знаем и полны идеологических штампов.

Я же хочу рассказать историю настоящую. Потому что сейчас, может быть, как раз такой момент — пять — десять лет, — когда мы можем сделать это более-менее объективно. И даже успеть опубликовать, попав в приоткрывшееся окно возможностей. Что будет после, не знаю. Может, вернёмся к какой-то единственно верной точке зрения, и нашу историю заново перелопатят — выбросят то, что не нравится властям, а вставят то, что нравится.

Поэтому я как писатель тороплюсь и хочу, чтобы люди узнали, что было на самом деле. Для этого путешествую. Но прежде изучаю огромное количество литературы. Я не еду просто так поглазеть, а иду в определённое место, чтобы подтвердить или дополнить свою точку зрения.

«Опытом духовного роста нужно делиться»

— Параллельно с написанием «Копья Пересвета» вы подготовили ещё одну книгу — «Религия творчества. Тайный код русских писателей» (16+). Фактически она сложилась из ранее созданных вами произведений и статей о жизни великих авторов русской литературы. Почему возникло желание выпустить именно такой сборник?

— Во-первых, на старости лет всегда хочется поделиться нажитым опытом. Во-вторых, если накопленный багаж знаний помогает тебе жить и дает возможность другим куда-то продвинуться в духовном росте, то им нужно обязательно делиться. Я очень долго шёл к этой книге, хотя все мои открытия были рассыпаны по романам.

Почему так? Современный читатель не воспринимает публицистику, какой бы интересной она ни была. Массовая аудитория не способна философски осмыслить то, что ей представляют. Нужно завернуть историю в привлекательный фантик. Сама конфета тоже должна быть сладкой. Вот поэтому свои философские взгляды, представления о мире, о жизни я был вынужден выпускать под красивой обложкой романов. И попутно в каждое произведение внедрять крупицу моих духовных и человеческих открытий.

Но в какой-то момент понял, что такая методика вряд ли помогает читателю конкретной книги сразу понять, о чём идёт речь. Каким образом автор пытается донести до него выстраданные истины.

Решил для самых умных сделать такую квинтэссенцию своих взглядов. Её я и выразил в «Религии творчества». В ней говорю о тех вещах, которые сформулировал для себя с помощью религиозного, политического и другого опыта. Произведение имеет несколько частей, в которых я пытаюсь достаточно коротко объяснить, каким образом творческий процесс должен способствовать духовному развитию человека и сделать его счастливым.

Сам этот процесс рассматриваю как религиозный. К примеру, Гоголь писал, что получал истинное удовольствие, лишь когда работал над новым произведением. Эту же мысль доношу и я до читателей: только творчество дает человеку полноценную, счастливую жизнь. Творческие усилия способны помочь нам преодолеть страшное безвременье, безбожие и прочие процветающие сегодня вещи.

— Вы получили уже какие-то отклики?

— Издав книгу, я сильно переживал. Романы читаются легко самыми разными людьми. А здесь вещь непростая. Но к счастью, нашлись думающие люди. Они уже делятся отзывами о прочитанном в интернете. И даже многие считают, что могли бы поспорить со мной.

Что ещё важно для меня в этой истории? Я не люблю рассуждений абстрактного типа: вы встаньте, медитируйте или молитесь, достигайте тишины разума. Мол, это и есть ключ к творчеству, тогда и будет вам счастье. Я же делюсь собственным опытом — подходом, который дал мне возможность в течение десяти лет стать заметной фигурой на литературном небосклоне.

— При этом вы занимаетесь анализом творческих методов и биографий знаменитых русских писателей. Причём продолжаете собирать материал, посещать места, где эти люди жили и творили. Недавно побывали у Лермонтова в Тарханах. Что-то новое для себя открыли?

— В сборнике «Религия творчества» есть статья о Михаиле Юрьевиче. Но она основана на моих впечатлениях детства и юности, а также на посещении лермонтовских мест на Кавказе. Но в Пятигорске он был уже во взрослом возрасте, а мне хотелось съездить в места, где гений родился, где начал раскрываться его талант.

В Тарханах я вновь сделал определённые открытия. Например, Лермонтов был прекрасным художником. Подумал, что неплохо было бы создать выставку его картин. Сейчас они разбросаны по разным местам.

Также стало понятно, что Михаил Лермонтов реализовался как гениальный поэт очень рано. Уже в два года он складывал слова в рифмы, чем умилял бабушку. А к 25 достиг невероятных высот. Толстой так говорил о нём: «Если бы этот мальчик прожил ещё лет десять — двадцать, то нам, всем писателям второй половины XIX века, нечего было бы делать».

Обычно автор постепенно развивается и доходит до шедевра. Тот же Лев Николаевич создает сначала «Севастопольские рассказы», публикует прекрасную повесть «Казаки» и только потом достигает «Войны и мира», пишет «Анну Каренину». А Лермонтов в 20 лет уже сочиняет «Героя нашего времени». Он уникален.

Но вернемся к мысли, выраженной в книге. Творить можно по-разному, каждому — на своем поприще. Пути к достижению высших проявлений тоже могут отличаться, но главное — идти по этой дороге. А уж куда ты дойдёшь, это как Бог даст.

Великая русская дуга. Писатель А.Лапин рассказал, как путешествие по рекам России помогает погрузиться в её историю

28.05.2024

Член Высшего творческого совета Союза писателей России Александр Лапин поделился с изданием "Моё. Онлайн. Воронеж" мнением о современной России, путешествиях, литературе и религии творчества